금은 쉽게 부식되거나 변색이 되지 않고 성형, 융합, 가공이 쉬어 화폐로서의 가치가 높았기 때문에 중세 영국의 금세공업자들은 현대 은행 시스템의 기초가 되는 중요한 역할을 했다.

금세공업자의 역할

귀중품이나 금을 소유한 사람들은 자산을 안전하게 보관하기 위하여 골드 스미스를 찾아가 일정한 보관 수수료를 지불하고 보관증(종이돈)을 받아 화폐처럼 사용하며 물품 거래를 시작했다.

중세 시대 런던탑에 금을 보관하던 상인들은 영국 왕으로부터 지키기 위해서 금세공업자들에게 금을 맡기기 시작현서 금융 중개자로서의 역할을 하게 된 계기가 되었다.

이들을 골드스미스라 불렀는데 금을 가공하는 기술이 뛰어났고 금과 귀중품을 보관할 수 있는 금고와 총기로 무장한 보안시설까지 갖추고 있었다.

골드스미스들은 보관료를 받으면서 보관증 장사(대출 사업)을 하면서 큰돈을 벌게 되었다.

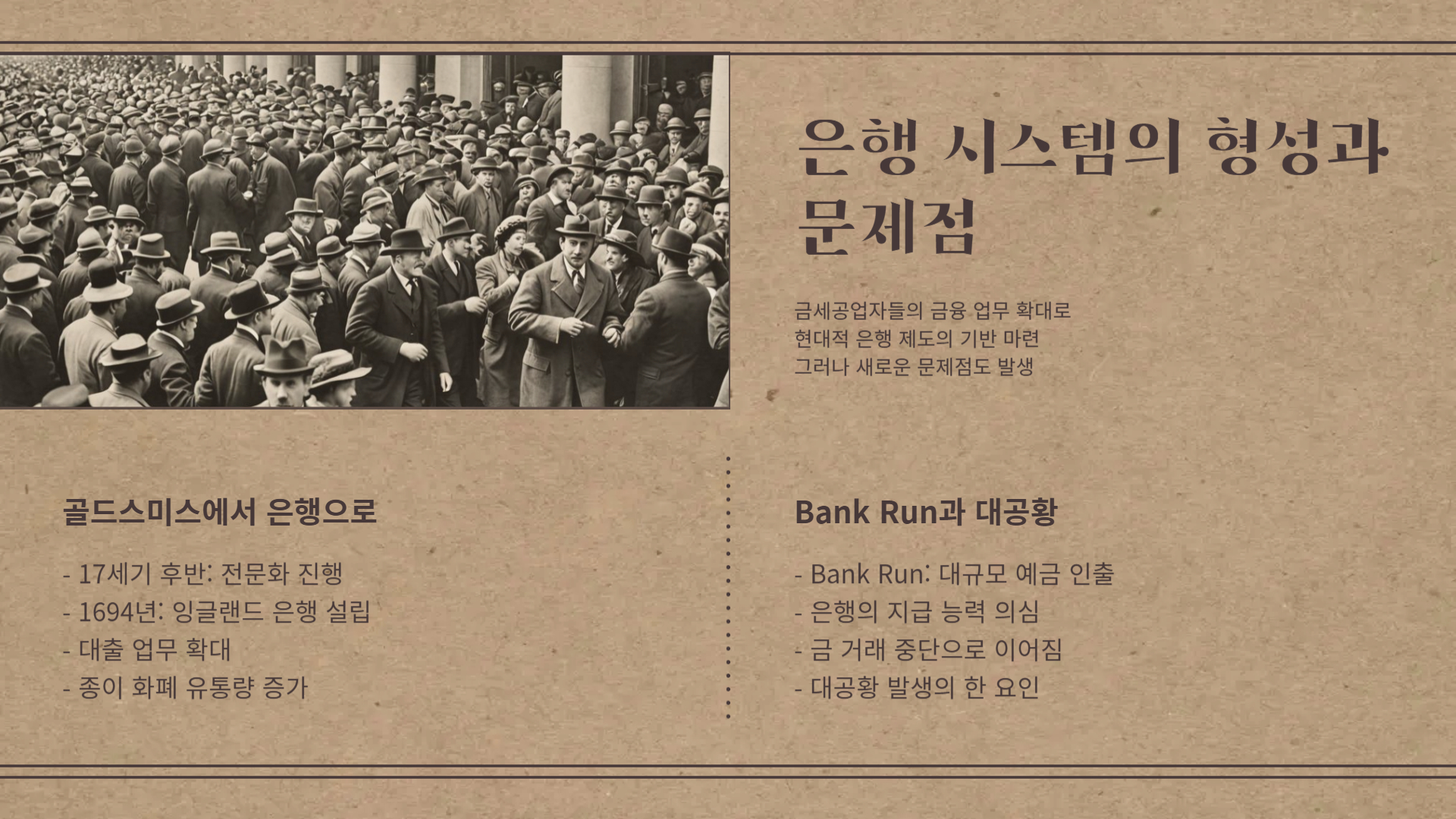

이들의 활동은 17세기 후반에 접어 들면서 전문화를 갖추었고, 1694년 잉글랜드 은행의 설립이 모태가 되어 현대적 은행 제도의 기반이 되었다.

| 실물화폐 | 금본위제 화폐 | 신용화폐 | |

| 담보(예금) | 금 1EA | 금 1EA | 신용(예금) |

| 대 출 | 보관증 1개 | 보관증 10개 (실소유자 1명, 대출자 9명) |

보관증 100개 (예금자 1명, 대출자 99명) |

보관증 시스템 체계화

실물화폐 시절에는 금을 소유한자 1명이 은행(smith)에 보관료를 지급하고 1개의 보관증을 받아 거래하였다.

즉, 금과 보관증이 1:1로 거래가 되기 때문에 통화량 증가는 오로지 실물 거래라 버블이 발생하지 않았다.

금본위제 화폐로 넘어가면서 대출자들이 증가한다.

은행에서는 더 많은 대출을 통해 수익을 벌어 들이기 위해서 보관자에게 수수료 대신 이자를 지급하면서 의심을 피한다. 이것은 결국 대출자가 증가한 만큼 보관증(종이돈)도 증가하면서 실물 금 보다 최대 10배 큰 자산버블이 형성된다.

금은 한정되어 있는데 너무 많은 보관증(종이돈)이 시중에 나돌아 다니는 걸 의심한 보관자들이 은행에서 금을

인출하는 사태 Bank Run 발생.

은행의 Bank Run이 발생하면서 지급 능력이 안 되는 은행은 포기를 선언하고 장사하는 사람들은 다시금으로 거래를 시작했다. 이는 곧 대공황을 발생시키면서 금 거래를 중단시킨 이유가 된다.

종이 돈의 탄생

1. 금과 종이돈의 교환으로 인한 상업이 촉진되면서 경제가 발전.

2. 골드스미스가 은행으로 바뀌면서 금본위 지폐가 탄생.

3. 제조업보다 대출을 통해 쉽게 돈을 벌 수 있었던 자본의 힘.

4. 경제 역사의 버블은 종이돈 탄생 이후.

'Economy' 카테고리의 다른 글

| 트릴리온랩스 - 한국 특화 AI 개발 스타트업 (0) | 2025.02.24 |

|---|---|

| BIS 은행의 안정성 - 국제금융시스템의 중추, 중앙은행의 은행 (0) | 2025.02.23 |

| 구글의 언어 모델 '팔리젬마2' - 이미지와 텍스트를 동시에 이해하는 AI (0) | 2025.02.23 |

| 아이온큐 - 양자컴퓨팅 혁명의 리더 (0) | 2025.02.22 |

| 팔란티어 테크놀리지 - 데이터 분석의 선두 주자 (빅데이터 처리와 AI 기술의 혁신) (0) | 2025.02.22 |

댓글